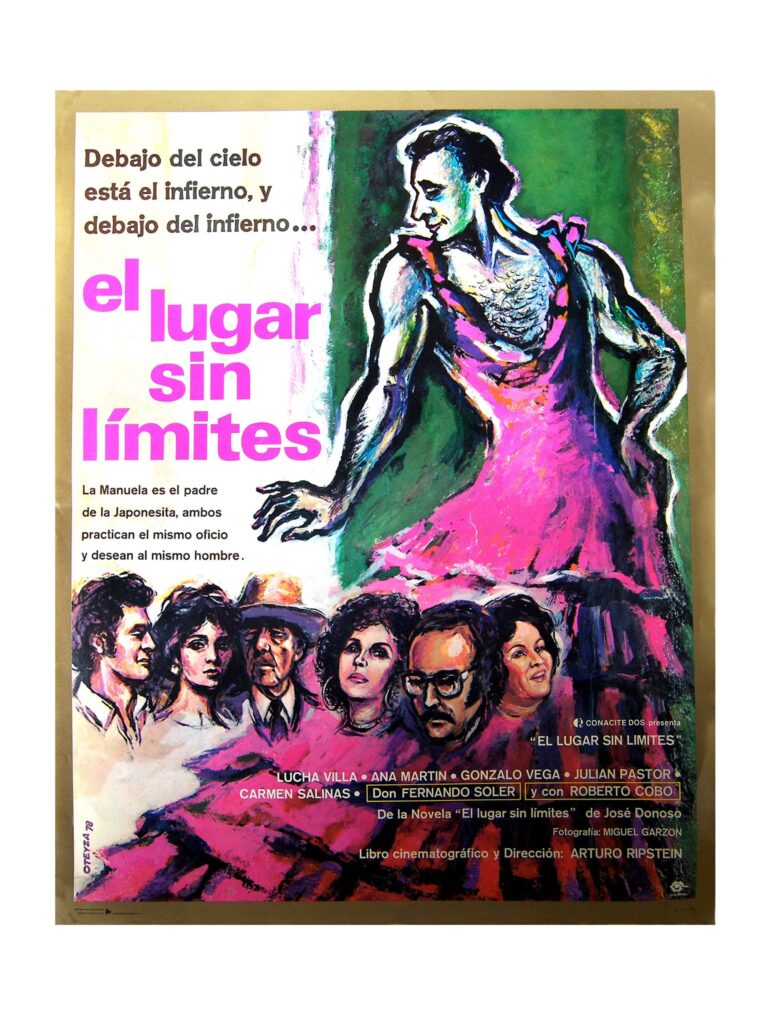

Comentario y presentación de la película de Arturo Ripstein, El lugar sin límites (México, 1977) sobre la base de la novela homónima de José Donoso. Librería Tomo, 16 de mayo de 1993.

Este es un relato-tema de deseos, de búsquedas, de pasiones. De solicitudes de amor y de violaciones. Tan comunes como singulares, en tanto relaciones intersubjetivas. Historias de afectos y abusos de afectos.

Relato-tema que se transmuta en dos obras, ambas, versiones verdaderas del mundo. Mundo de abismos y montañas, de plenitud de visiones de autores, delatores, expositores. Autores que se irrumpen en el otro, otros, ellos mismos. Iluminan los silencios escondidos y los gritos reprimidos.

Donoso, Ripstein, dos versiones, dos visiones de una obra cuyo escenario es trágico y conduce a la tragedia. La preparación para un encuentro con los deseos que se gestaron en otros momentos. Deseo que, una vez presente, no sucumbió con la represión, sino que se disfrazó, se fantaseó, se agradó.

Elaborada como tragedia, la novela aparece como el cumplimiento del destino trágico de la vida, que es la misma muerte. Manuela encarna, junto con el pueblo, este final previsto desde tantos ángulos. No solamente simbolizado por los cuatro perros, cuatro jinetes del Apocalipsis.

A través del tejido de las relaciones, ambos autores encuentran un sinnúmero de tramas. Donoso, enfatizando una relación social en crisis, ubicada en la frontera de las urbes, en donde el cacicazgo se va desvaneciendo en una atmósfera de cambios de un poder a otro, igualmente déspota, que es parte de un episodio gatopardesco. Y la Manuela, convertida en el contrapunto entre don Alejo y Pancho, ambos objetos de su amor.

Ripstein, en su versión, remarca el travestismo de la Manuela, eclipsando otro de los múltiples momentos de la novela. Buenas razones tuvo él quien, incluso desde su más tierna edad de comprensión, tuvo el deseo de transformarse en cineasta. Afortunados los cinéfilos que, luego de esta transmutación, pueden disfrutar de la excelente actuación de Cobo en su Manuela. Transmutaciones de un lugar sin límites y sin barreras que atiende a la imagen del infierno de Mefistófeles, a través de guiones y adaptaciones de modismos.

Manuel Puig, dicho por el mismo Ripstein, apareció por muchas razones como guionista escogido. Colaboró en su primera versión. Luego, a partir de la estructura básica de Puig, las acertadas modulaciones de José Emilio y Cristina, ambos Pacheco, con la traducción de Carlos Castañón a los mexicanismos y la participación estratégica de Ripstein, se tuvo finalmente el guión.

Por diversas razones, la atmósfera de la novela de franca desolación, deterioro y decadencia, compartida tanto por los personajes como por el mismo lugar, dio paso en la película a un ambiente de mucho más buen gusto de lo que el propio director deseaba. Lo mismo ocurrió con la casa-burdel-hogar-cárcel de esta tan peculiar familia de putas, de un jacal hediondo, a un lugar casi afortunado por herencia. Herencia de una cárcel que Manuela adquiere en el juego de búsqueda de un lugar de reconocimiento que nunca pudo tener.

Aún carente de conocimientos anteriores sobre los personajes, la película brinda la oportunidad de desentrañar la historia de las relaciones entre líneas. En contraste, la novela los señala y detalla. Muchas vueltas a los diversos mundos en un solo día. El día del final de la Manuela. Y en el lenguaje cinematográfico casi todo ocurre gracias a las conversaciones entre ellos.

También aparece la vieja historia del caciquismo planteada una y otra vez en la realidad, desnudada en la figura de don Alejo, el semidios que promete, corrompe, pone y dispone, abusa del poder y permanece impune ante la apatía de los demás. El sostenimiento del pacto de corrupción, que brinda ventajas relativas, aparece quebrantado por otro cuya mirada hace dudar a Pancho. Octavio, su cuñado, salido de quién sabe dónde, sustituye la ley del padre, padre todopoderoso, castigador y benefactor, macho dominante de la horda. En la película, así como en tanto otros espacios, el dominado podía tener solución a sus problemas, como por ejemplo la compra de un camión, siempre y cuando no impugnara al poder, siempre y cuando demostrara lealtad, siempre y cuando mostrara sometimiento.

Don Alejo, este casi-dios, funda un reino que no es luminoso, sino un reino de tinieblas, custodiado por los cuatro perros del Apocalipsis. Y es muy sintomático que no desee la luz para el pueblo, que prefiera que el lugar permanezca envuelto en las tinieblas.

Caciquismo como estructura de poder entre dominador y dominado, que no es muy diferente a la estructura sexual. Ambas reproducen e imponen en los sujetos, como parte central de su juego, sus roles y papeles.

También el burdel, en su situación marginal dentro de la sociedad, se constituye en una alegoría que expresa todo tipo de relaciones entre los participantes. Llega a constituirse en una alegoría de la existencia humana. En este sentido, la novela evoca una resonancia de filiación sartreana.

Las relaciones aparecen en varios tiempos. Relato de lo que sucedió un año atrás, cuando Pancho se sintió atraído y seducido por la Manuela. Pancho, que desde niño jugaba a las muñecas con la hija de don Alejo, y que desde entonces era objeto de cuestionamiento de su identidad sexual por parte de otros niños de su edad.

Pero el más cruel de los cuestionamientos que sufre Pancho es el que él mismo se hace. Años después, el retorno al burdel aparece en la novela como una tentativa de deslinde de este cuestionamiento y de su deseo. La ambigüedad que subyace en este cuestionamiento se relata en la historia del deseo que arde ahí donde pone la mano de la otra prostituta para esconder las sensaciones que provocan los movimientos de la Manuela al bailar. Este Pancho de Donoso desea la cercanía de la Manuela en un acto de plenitud que él mismo describe como la muerte, como la transformación de Manuela en una cosa.

Pero al mismo tiempo aparece el temor que contiene a Pancho para acercarse al burdel. Miedo del padre simbólico que quiso domarlo, educarlo, sujetarlo y que logró en él una sumisa y pasiva respuesta. Lo frustra y no se rebela, porque don Alejo representa la función del padre. Y es sólo en el momento en que el otro, ley, autoridad, aparece en escena, cuando Pancho desearía a don Alejo sin mucha convicción. Se desata para atarse de nuevo a otro poder, el de su cuñado, cuya mirada sofoca el deseo homosexual de Pancho y desencadena la muerte de la Manuela. Matar a la Manuela para matar, castigar, suprimir la confusión placentera y dolorosa del calor que le despierta en su cuerpo.

Los saltos en el tiempo, los diálogos internos y con los demás personajes, nos llevan a otros tiempos. Aquellos en que había esperanzas, promesas de progreso, de reconocimiento, de cariños y de afectos. Momento en que don Alejo recibe, mediante engaños, el ascenso al poder político oficial. Día de fiesta en el que se gesta la apuesta que encierra, en sombras quebradas, la existencia de los deseos que enreda a todos. Cuando don Alejo solicita a la Japonesa que lleve a efecto el espectáculo de un cuadro plástico con la Manuela, inicia un camino de desesperanzas.

La Japonesa era muy macha y guió a la Manuela, en su calor, a la gestación. La “japonesita”, fruto de esta apuesta, asume el papel parental en otros tiempos, ella se transforma en madre, padre, guardián, ley y dueña del negocio, herencia del engaño. Ella quien por último queda en la oscuridad, en el desconocer, en las ataduras.

Manuela, este gran desconocido, quien en momentos incorpora el disfraz de la alegría y en otros el de la decadencia, es el cuadro mismo del dolor, del sufrimiento, del deshabitar la identidad. Apuesta en un juego en que no cree, que no puede creer, que nadie cree. Apuesta su vida en el juego del disfraz.