Era un jueves cualquiera, desde mi ventana podía advertirse un petirrojo cantando en agradecimiento al sol, que por primera vez en varios días iluminaba el cielo. Yo siempre había preferido los días lluviosos, pero exponerme a un poco de vitamina D sonaba como una buena idea.

Me tambaleé hacia el balcón, respiré hondo y cerré los ojos, bañándome con los

tibios y amarillentos rayos; me quedé como en trance hasta que un molesto

pitido me regresó al ahora. Era la alarma de mi teléfono, marcando las cuatro

en punto, hora exacta en la que debía tomar mis medicamentos de la tarde. Hacía ya cinco meses que me habían diagnosticado una anemia perniciosa, padecimiento autoinmune cuyos variados síntomas incluían fatiga y permanente cansancio. Al principio, la condición me asustaba, pues mi mente se apaciguaba y se ennegrecía, hasta que en una ocasión decidí dejarme llevar por aquella peculiar sensación, solo para ver hasta dónde llegaba. Así fue como conocí a Frida.

De acuerdo con lo que me decían los doctores, Frida era un producto de mi imaginación, un sueño lúcido y no una clarividencia, no existía… pero yo la amaba.

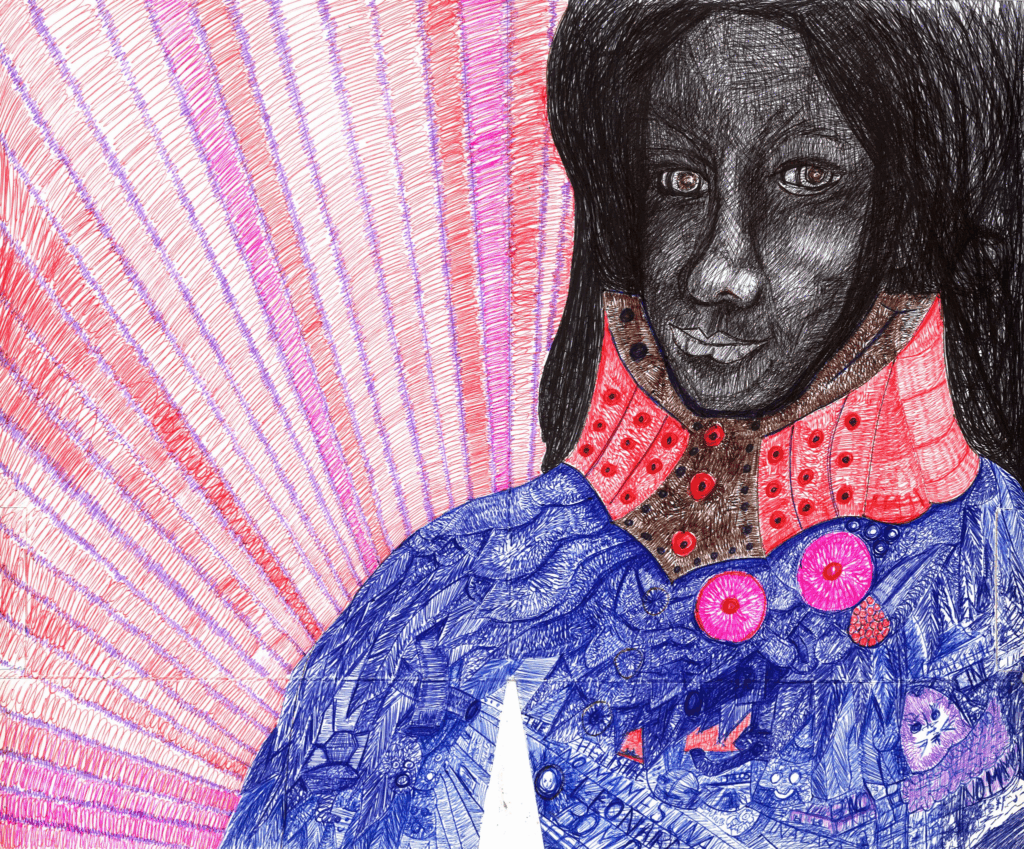

Tenía una piel apiñonada, con un bronceado de playa perfecto y unos ojos avellana, siempre bien atentos. Yo, cada tanto, me apagaba. Podía estar mirando una de esas series de misterio que disfrutaba en familia, o en mis días buenos, caminando cerca del lago cerca del pueblo y de pronto, me apagaba, me desprendía y me iba volando hacia aquella dimensión en donde solo existíamos Frida y yo. Pasábamos riendo lo que parecían horas, ella me contaba una de sus grandes hazañas de la infancia, lo cruel que era su padre y lo rebelde que era su hermana. Yo la escuchaba con atención mientras tomaba sus tersas manos entre las mías. Después, entre sacudidas y sollozos, me despertaba febril, empapada en sudor, casi siempre con temblorina.

“Tienes que poner de tu parte”, me regañaban médicos y familiares. Yo sabía que mi anemia era grave, así como sabía de todas las tácticas existentes para contrarrestarla, pero no podía encontrar en mí alguna fuerza para seguir al pie de la letra aquellas estrictas indicaciones o aburridas dietas, pues ya habían pasado varios meses desde la última vez que me había sentido viva. Los únicos momentos de alegría y placer, eran los que pasaba con Frida. Había intentado incluso canalizarla en mis sueños, hacerla aparecer en momentos donde mi cuerpo se sintiera fuerte, ¿cómo podría realmente amarme si no conocía otra versión de mí que no fuese aquella pálida y sosegada?, mas ella nunca surgía a voluntad.

Así pasaban los días donde me descubrí a mí misma corriendo directamente y no en sentido contrario hacia la oscuridad que solía aterrarme. Las alarmas del medicamento se volvían cada vez más tenues y mi cuerpo respondía menos a las sacudidas desesperadas de mi madre, quien trataba de liberarme de aquellas visiones, que me sumergían y me enredaban. Frida me llevaba hasta las cuevas más recónditas de la faz de la tierra, trepábamos árboles y nadábamos entre tiburones, su mundo había eclipsado al mío y su amor me había dejado absorta.

Me pareció estar tres años con ella, aunque el tiempo en ese mundo no sucedía de manera lineal, pues las líneas no eran rectas, sino circulares y ovaladas.

Una noche gélida, Frida se sentó frente a mí y rompió en llanto. Lloró como nunca nadie ha llorado, sus párpados parecían derretirse, mientras que sus mejillas se encendían en tonos carmesí. Me confesó que dentro de ella no había un gramo de bondad, pero que tanto había apreciado nuestros momentos, que no tenía opción más que dejarme ir. Me quedé atónita y confundida, hasta que Frida susurró “anda, vete”. Junto con un suspiro, todo nuestro mundo se desvaneció.

Una violenta sensación de dolor me aquejó en seguida, junto con la claridad de tener varios cables conectados a mi débil cuerpo y un terrible sabor a fármaco en la boca. Llevaría tal vez una semana internada, recibiendo tratamiento y alimento intravenoso, atormentando a mi pobre madre. Una realización se posó sobre mí y no me costó mucho entender que Frida era la muerte, un avistamiento del temido más allá y que yo había estado a punto de irme con ella.

En retrospectiva, ahora que estoy mejor, ya me gustan los días soleados, ya no me apago. Sin embargo, no hay duda de que la extraño. Por las noches aún pienso que va a aparecer a mi lado, que podré acariciar sus caireles y abrazarla fuerte, que entumecida susurraré su nombre durante largos minutos. Me pregunto si alguna vez me amó.

La vida aquí no es como era con Frida. No tiene ni su tranquilidad ni su certeza, no encuentro por ningún lado su característica intensidad. La vida ahora se presenta en otros tonos: azul, verde, magenta. Aunque he aprendido a apreciarla, no puedo evitar desear que se pase rápido, pues ahora sé que lo que hay después, lo anhelo y lo espero inquieta.